【资讯】榕博微课堂 | “薄胎酱釉器”制作技艺

发布时间:2021-5-11 | 作者:福州市博物馆

薄胎酱釉器制作技艺,是福州陶瓷艺术的名片,也是一项文化瑰宝。

2017年1月,薄胎酱釉器制作技艺被列入福建省级非物质文化遗产代表性项目名录。

简介与特点

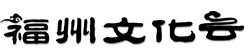

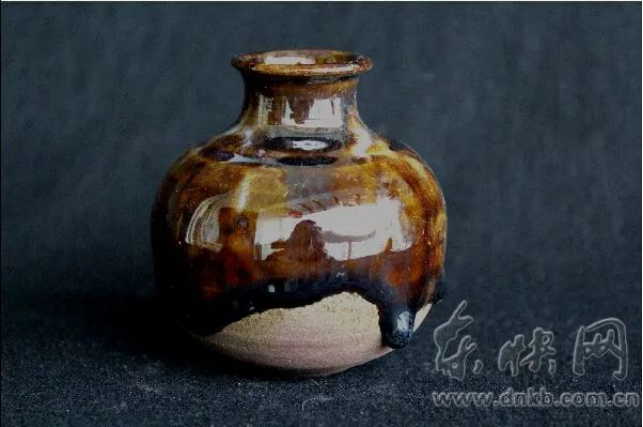

薄胎酱釉器,是一种由细泥制成,表面施以酱釉的陶制小罐。其主要形态特点为鼓腹、缩口、折肩,其"薄如纸,声如磬"。

薄胎酱釉器工艺特征以手工拉坯成型,壁薄轻巧(腹部壁厚仅1毫米)为最大亮点。其经过高温焙烧,呈现出黑、酱黑、酱红、酱黄、酱绿釉色,局部还有窑变,施釉过半不及底,无底足,多以线切割取底工艺,罐底呈“拇指纹”纹饰;卷口、折肩,颈、肩腹处多刻划一旋纹。

薄胎酱釉器形制多样,从现有的考古与收藏发现,福州就有十余种,做工精细,美观大方,可以说是福州古代陶瓷艺术标志性的代表。

起源与发展

“薄胎酱釉器”制作技艺是源于宋代福州洪塘窑生产的一种薄胎陶器,是古代蛋壳陶的一种制陶技艺。

这类陶器发现于20世纪90年代,考古专家在福州市三坊七巷旧城改造和鼓楼区主要街巷的基建考古遗址中发掘出土了一种薄胎酱釉小陶器,这种细泥陶胎,表面施酱釉的陶器,胎壁仅1毫米左右。对此,考古专家将此类宋代出土的陶器称为“薄胎酱釉器”。

后来,中日两国专家一起在福州当地深入考察、对遗址采集的标本、残片复核之后,最终认定福州市郊淮安半岛窑场(今洪山乡洪塘村的洪塘窑遗址)生产的“薄胎酱釉器”即为日本“唐物茶入”的生产地窑口之一。

宋元时期中日文化、商贸往来频繁,这种小陶罐也随行流传日本国,由于进口数量极少,一直被日本皇室贵族垄断拥有,并被日本茶人视为稀世珍品。

近年来,为传承福州精湛的传统陶瓷技艺,福州籍陶艺家卢佳伦复原出“薄胎酱釉器”的原貌。

工艺价值

薄胎酱釉器制作技艺不仅是宋代福州陶瓷艺术的典型代表,也标志着福州陶瓷手工业生产技术水准达到划时代的高度,是福州重要的文化遗产;具有十分重要的文化、艺术和历史研究价值,对研究海上丝绸之路和福州陶瓷文化具有重大作用。

在福州市博物馆便收藏并展出着一件宋代酱釉薄胎陶罐,是用于贮存茶末的小陶罐,胎质致密,釉面亮泽。它与日本出土的茶入出自同一个窑口,其造型,胎质及工艺手法与传世的日本唐物茶入有着极高相似度,是福州茶文化传入日本的重要依据。

而在日本茶道界,“唐物茶入”作为一种价值连城的艺术品和“财产与权力的象征”,拥有着至高无上的“至尊”地位。现日本五岛美术馆、德川美术馆、静嘉堂文库美术馆等馆藏的几件“唐物茶入”已经成为传世的稀世藏品。