【资讯】坊巷春秋,深藏大境

发布时间:2020-10-28 | 作者:

中国的幽巷,作为“大隐于市”的代称,一直风骨鲜明地存在,成为中国式居住的意念符号。坊巷之中,当以福州三坊七巷名声为最,人文内涵闻名中外,其以独一无二的院落布局,成为“里坊制度活化石”。在错落的巷弄中,许多故事,许多情愫,而今仍在。

在高楼大厦平地起的今天,人们对坊巷有着深深的眷恋。“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”坊巷的每一块砖、每一片瓦,都曾见证着时代变迁,那高墙的斑驳,是岁月的痕迹,古今多少事都悉数投射在寻常巷陌当中。

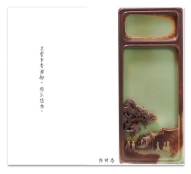

斑驳的马鞍墙,树影婆娑。恰恰是这些许斑驳,流露出作者的细腻心思。

庭院深深,树枝出墙来,小鸟呢喃,紫袍玉带的黑褐色处理成鸟儿的眼睛,画面立即灵动起来。坊巷里,移步景异,一棵树、一朵云,一面墙,它们无声胜有声,安静而美好。曾经有人因为坊巷里的一棵树而流连忘返、吟诗作赋,一定是对美有着敏锐感知力的人方能被这细微的美感动吧……

穿越其中,日子缓慢悠长,犹如在历史之间信步闲庭,昨日记忆重现。

“六子登科理学融天地;双梅探屋修文烛古今。”这是如今巷口牌坊上的对联,其中“理学”是指宋代福建理学先驱陈襄曾住在塔巷里,“修文”则是塔巷的旧名。

塔巷外白墙黑瓦, 曲线山墙,宋淳熙《三山志》记载:“兴文坊,地名塔巷,旧曰修文。其中举人数不利,陈知县肃改修’为‘兴’,其年登科。”

三坊七巷人杰地灵,出将入相,一直是“闽都名人的聚居地”,林则徐、沈葆桢、严复、陈宝琛、林觉民、林旭、冰心、林纾等大量对当时社会乃至中国近现代进程有着重要影响的人物皆出自于此,使得这块热土充满了特殊的人文价值和不散的灵性及才情。

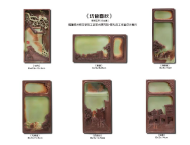

通观此作品之画意,艺术家对巧色的处理相当娴熟,刀法活脱,线条的组织尤为出色,繁简得当,空白处如广袤的天空,一望无垠。

光禄坊在文儒坊之南。北宋熙宁元年(1068年),程师孟以光禄卿身份到福州当知州。坊内有一座法祥院,俗称“闽山保福寺”。程师孟在任时,常到这里游览吟诗,僧人就镌刻“光禄吟台”四字在石头上。程师孟有感于此,赋诗:“永日清阴喜独来,野僧题石作吟台。无诗可比颜光禄,每忆登临却自回。”光禄坊的名字因此而来。

中国的园林美学讲究“虽由人作,宛自天开”,强调的是园林营造的最高追求是达到和自然合而为一的理想境界。创作者对色彩的精准把握,将石材天然之色与坊巷之韵结合,古建筑的陈旧虽由人作,宛自天成。

坊巷永远充满诗意,艺术创作是诗意的呈现,作者将对坊巷的印象通过刻刀表现出来,原本只是黑白的原石,因而有了诗意气息。

高墙藏深院,巷道通幽境,中国古代的世家门第,多诞生于坊巷之间,又大隐隐于坊巷之间。

画面意境深邃,通过刻画幽深的小巷、牌堵、飞檐翘角、石板、古榕,记录着这时代的坊巷。

(文章来源:冠森堂雕刻艺术工作室)