【资讯】乌山先薯亭与福州番薯二三事

发布时间:2022-5-10 | 作者:闽都文化研究会

先薯亭

先薯亭的柱子和廊檐为什么是蓝色的?古木葱郁的乌山上,几乎所有的亭台楼阁都涂抹着厚重的朱红,唯先薯亭特立独行。我所能想到的理由是,或者因为薯藤从异邦漂洋过海抵达闽都,蔚蓝色的波涛启发了设计者的灵感?

但这种疑惑只一掠而过,再无细究。就好似这先薯亭,早知晓为纪念陈振龙和金巡抚等引种、推广番薯者而重修,却仅此而已。番薯实在平凡普通,如同空气般随时随处,重要却又令人熟视无睹。记得儿时上学路经三牧坊口,总被小摊烤炉飘来的红薯焦香搅动得馋涎欲滴;三年困难时期米饭上厚厚的番薯钱、番薯米,曾慰藉了几多饥饿口腹……

更有年复一年,从遥远的山东老家邮寄而来的地瓜干!

在我打小的记忆中,山东的“代言物”便属于花生米、地瓜干和手纳鞋垫。鞋垫精致且耐用,但对于孩子们而言食物无疑更具有诱惑力,尤其地瓜干,土布缝制的邮件总是大袋大袋包裹南下。与闽地生嗮、洗粉的番薯钱和番薯米不同,山东地瓜干的做法是去皮切条、蒸熟晾干,制成后泛着白霜般的糖面,糯软且香甜。放学归途玩得又累又饿回到家中,姥姥每每抓上几根让我们先垫垫肚子,在食物并不丰裕的年代何其爽口开心。那些年头,从齐鲁地界翻山越岭抵达八闽的地瓜干包裹肯定不少!1949 年进军福建的三野10 兵团中多有山东子弟兵,另有1000 多山东地方干部紧随南下。包括部队转业地方及多批次抽调到福建的山东南下干部共5000 多名,想必他们中很多人的后代如我一般,都怀念老家地瓜干的乡情滋味!

福州的番薯与山东的地瓜有啥勾连?却是从没往一处想。直到几年前父亲去世后整理遗物,在他的老战友们的回忆录中翻看到一篇文章《与敌人巧周旋》,陡然勾起我的探究之心。

写的是1942 年的一桩往事。那年11 月,日本驻华北派遣军最高司令官冈村宁次亲往青岛部署冬季大扫荡,日伪军拉下大网对马石山周围20 平方公里地区形成合围,夜间三五十步燃火一堆,只待天亮收网,声称“只要进入合围圈内,天上飞的小鸟要挨三枪,地上跑的兔子要戳三刀”。19 岁的父亲,不幸也被困于圈内。他与胶东《大众报》的李叔、荣姨结队而行,在暗夜中寻找可以跳出网圈的空隙,东奔西跑,却都被密集的枪弹逼退。跑不出去只能先躲藏起来,隐蔽地点却也难寻。情急之下唯有险中求胜:村庄外一条沙河蜿蜒而去,南边就是马石山,天亮时急于前往合围点的日伪军必定由此拉网而过,想来不会留意眼前平坦的河床。这个“灯下黑”的大胆计划可能实现的关键在于,河滩沙地已被垦殖为地瓜田,收成不久的滩地上一铺铺藤蔓四下堆放。月色朦胧,他们下到河滩,搬来地瓜蔓,在田垄上垛出三个“隐蔽所”,分别钻了进去,静静地蜷缩在里面。他们不知道是否可以成功,所以先将钢笔和小本子埋入土中……

当晨曦初露天空放白,日军开始出动。先是飞机轰鸣着低掠而过,马队接踵而至,不成队形地跑向合围点马石山,果不其然没有搜寻村边滩地。惊险的是,透过枝蔓的间隙,李叔瞧见,“有一匹马从我们身边走过,那马还闻了闻刘岳峰盖的那铺地瓜蔓……”

那么多年过去了,当我读到李叔的文章,依然能感觉到马儿粗重的鼻息,还有透过藤蔓父亲紧张的眼神。枪击、刀刺、火烤,躲藏在山洞里的一家8 口被燃烧弹活活烧死——马石山惨案是日本侵略者在山东制造的特大惨案之一,有500多个未脱逃者被残忍杀害。

地瓜救了父亲一命。脱离险境的父亲和李叔、荣姨扒出埋藏的小物件,急忙追寻部队,边走边捡拾了几个残留田间的薯块啃嚼充饥。

在山东被百姓们叫作“地瓜”的这种高产农作物,福州称之为番薯。明万历年间长乐商人陈振龙从吕宋(今菲律宾)将其引种回乡,故而名字有了一个“番”。但那根传说中绞缠于海船汲水绳秘密带回的藤蔓,如何从闽都盘旋北上,成为山东“地里的瓜”?搜寻查看,竟仍然与这个家族息息相关。

陈振龙带回的薯藤,其子陈经纶试种后上书福建巡抚金学曾,得以在全省推广,为家乡爆发的饥荒解了燃眉之急。此后这个家族的商业路线似乎北上中原,番薯也随之一路攀行。清康熙初年,陈经纶的曾孙陈以柱由海路抵鄞县,薯秧在浙东抽出绿芽;清乾隆十四年(1749),陈以柱之子陈世元踏进山东半岛的胶州,“子母勾连,如拳如臂”的薯块自此在齐鲁扎根。

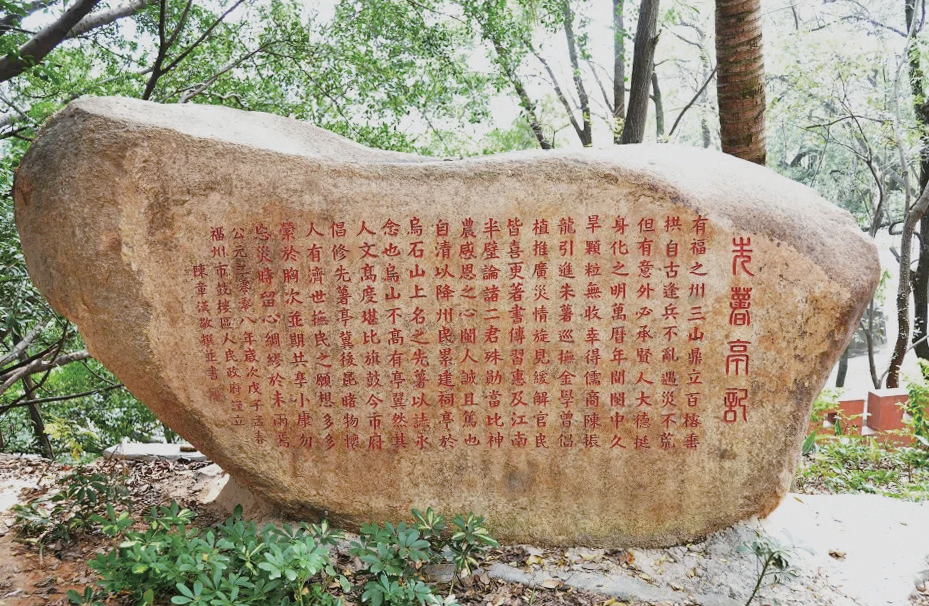

《先薯亭记》

胶州,隶属青岛。黄海中部古属胶州的胶州湾,在清代为山东半岛重要的通商良港。善走海路的陈家,可是船行至此?商人陈世元原只为贸易而来,岂料那几年水旱蝗灾频仍,本就地少人多的胶东,饥民更是口粮全无。目睹此情此景,清乾隆十五年(1750)他与同乡余瑞元、刘曦“捐资运种及应用犁锄铁耙等器,复募习惯种薯数人,同往胶之古镇,依法试栽”。种薯行家从福州招募,薯秧亦“闽省乘时采择”,交通不便的当年长途跋涉易干易烂,损耗颇多。他亲自整地育秧、剪蔓扦插,秋季发掘收获丰硕,原本疑虑的乡民们尝到甜头,官员亦多加推广。清乾隆十七年(1752)“各州县奉文劝种”,自此番薯种植在齐鲁大地家传户习,成为不可或缺的粮食品种。福州“番薯”在我的家乡得名“地瓜”,“菁葱郁勃,被野连岗”的地瓜成为百姓主要食品之一,吃法种种,其中“胶东地瓜干”已然成为眼下百度的专有词条。

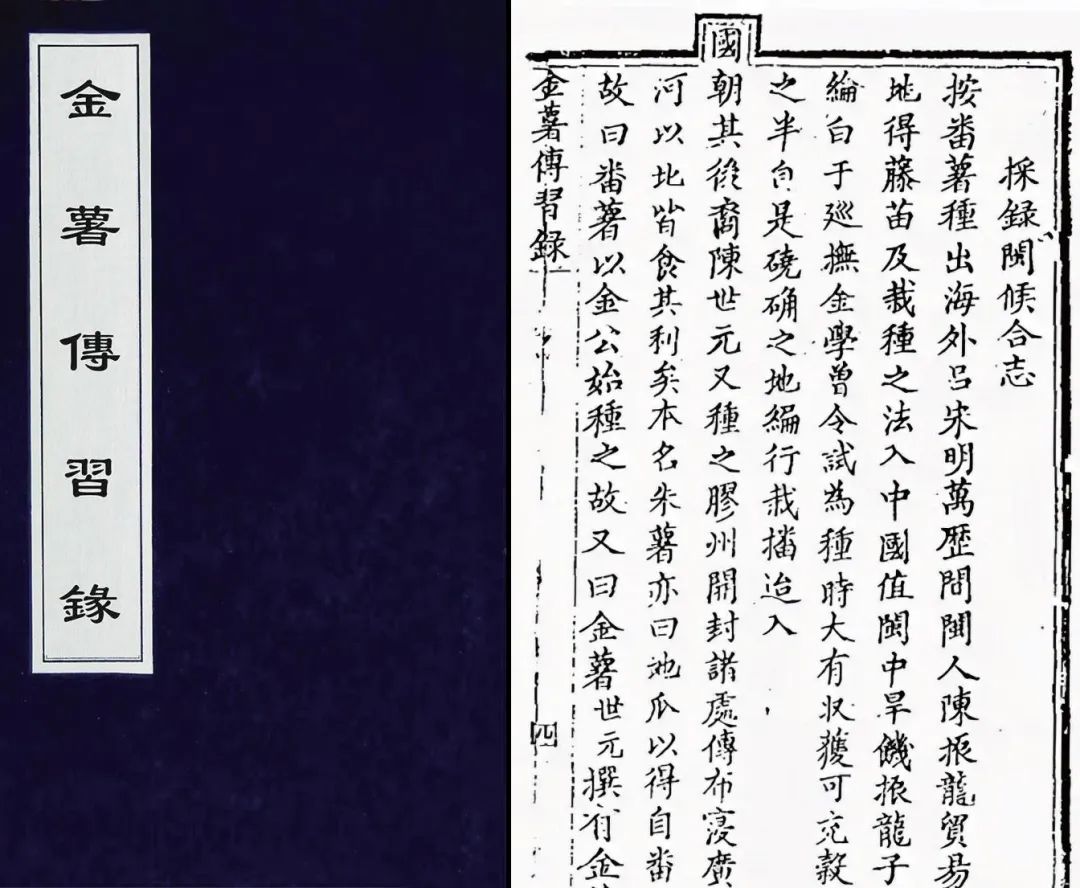

此后,陈世元与儿子们又陆续将薯藤牵引至河南、河北和北京郊区。清乾隆二十年(1755)冬,陈世元“倦游归闽”。清乾隆五十年(1785)华北遭遇大旱,年逾八十的他本可在有福之州安享晚年,却“自愿携带薯子,契同孙、仆,前往教种”。路途迢迢,因感受风寒,抵达河南后即病故。陈世元生前著有《金薯传习录》,记载下皮色朱红的薯块繁衍于中华大地的脉络。一门数代,从引种到传播,这个家族对中国粮食生产的变革,堪称功勋卓越。

陈世元著《金薯传习录》

胶州建有福州路,不知与早年间抵达此地的闽都客商是否相关?父亲晚年回过山东,在青岛曾寻访儿时就读的学校。红砖校舍依然书声琅琅,几个小学生热心地带领这位老学长参观,令他喜悦不已,回来后屡屡提及。他在腿脚蹒跚不能久站的暮年,说起此生最留恋的欢愉,就是孩童时代与小伙伴们一道玩耍的时光。不知道那些调皮的男孩们有没有奔跑到福州路?知不知道有一个长乐商人曾经来过?26 岁入闽的父亲96 岁辞世,一直居住于福州城,安息在文林山,那里林木葱郁,一方方墓碑上镌刻着的逝者籍贯五湖四海,山东山西河南河北……

岁月总在流逝,老家的长辈亲戚亦相继谢世,与北方的来往日渐疏淡,地瓜干时有时无地从胶东千里迢迢而来,更多的只是一种念想。蓝色的先薯亭仍静静伫立,在林木掩映的乌山镌刻着世人永远的感念,于我而言如今更增添了一份亲切。这种神奇的旋花科块茎植物漂洋过海抵达闽都,又从东海之滨攀缘到黄海胶州,曾经在战火硝烟中救下一个八路军普通战士,他生命的藤蔓日后得以结出数个小瓜。瓜瓞绵绵,多少年后我们的后代将成为地地道道的福州人,在茶聚中在聊天时,对后人叙说曾经的往事,连同一根神奇的薯藤……

来源:闽都文化研究会