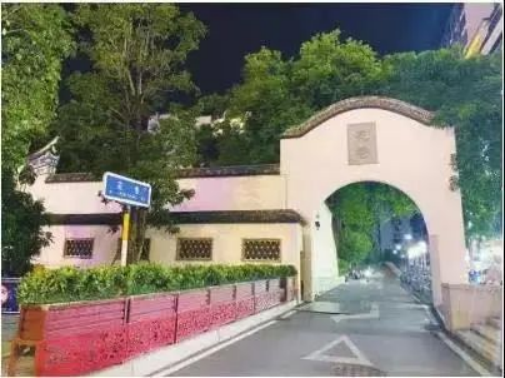

【资讯】闽都记忆 | 藏在东街口繁华区的花巷

发布时间:Sep 27, 2022 | 作者:福州市博物馆

南街向东通往东泰路,必经一条不大而弯折的小巷,其西段称为花巷。

说起巷名的来历,《闽都记》有载:“名使旌坊,巷以宋李院任漳州郡守,乡人荣之,故名。”说明巷名不可望文生义,以为花巷是“植花之巷”或“卖花之巷”。而“乡人荣之”则是巷里李姓大宅出了郡守,荣耀乡里而取“花”为巷名。花,应是以荣华的“华”义,古汉语二字同义,因而定名。

清代叶观国的《榕城杂咏》中有《花巷》一首:“百花务名种种强,不知茉莉十分香。梭篮满贮楼前过,尽上奁台助晚妆。”另一说,花巷原名蔡奇巷,宋末设“百花务”(收税署地)在巷内,更名“花巷”,以示收税的“百花务”所在。

1912年,参加辛亥革命的方君瑛女士(烈士方声洞的胞姐)回榕,选址花巷办福建女子师范学校,出任校长,这是福州女子教育史上的大事,包括冰心等都曾在其校上学。此建筑物仍存,列为市级文物保护单位。

“花巷堂”原名“尚友堂”,曾是清代琉球王兆新的王府;辛亥革命时期,福建革命军司令部亦设立于此。它属于福州基督教卫理公会教堂之一,迄今已有86年历史,是福州市最主要教堂之一。

1914年,美国人艾迪来福州,选址花巷建“尚友堂”,当时以木构楼堂,内分男部与女部,办起教会学校。男部设有学制三年的进德学校,作为鹤龄英华书院的预备班;女部设有幼儿园。后改进德学校为女子中学堂。随着教友增多,教堂也改建为石构,可容纳千人礼拜,成为城内唯一的石构基督教堂,现仍留存。

现在,花巷变成了这座城市里年轻人最喜爱的场所之一,在微博等大众新媒体上成为当地人和游客频频打卡的热门去处,随着岁月的沉淀,花巷也愈发显得温婉秀丽。